野球の試合において、「邪飛(じゃひ)」という言葉を耳にすることがあります。

邪飛は、打者が打ったボールがフェア地域ではなく、ファウル地域に飛んでいくことを指します。

この用語は、試合の流れや戦略に大きな影響を与える重要な要素の一つです。

この記事では、邪飛の基本的な定義から、その発生する理由、試合への影響、さらには打者と守備側それぞれの視点からの対策まで、詳しく解説します。

邪飛は単なるファウルボールとして見過ごされがちですが、実際には試合の勝敗に直結する重要なプレーとなることがあります。

特に、ランナーがいる状況や試合の終盤において、邪飛の扱い方や戦略が試合の結果を左右することも少なくありません。

以下の見出しに沿って、邪飛に関する知識を深め、試合をより理解するための情報を提供します。

邪飛の基本情報

野球の試合において、「邪飛(じゃひ)」は試合の流れや戦略に大きな影響を与えるプレーの一つです。

邪飛とは何か、その発生する理由や状況、他のフライとの違いについて詳しく解説します。

邪飛の定義と読み方

邪飛は「じゃひ」と読み、英語では「foul fly」と呼ばれます。

これは打者が打ったボールがフェア地域ではなく、ファウル地域に飛んでいく現象を指します。

具体的には、ホームプレートの両側に引かれたファウルラインの外側に飛んだフライボールのことを指します。

邪飛はアウトになることもあれば、ファウルボールとしてカウントされる場合もあります。

基本的に、邪飛は守備側がキャッチすることでアウトになりますが、ファウル地域で落ちれば単なるファウルボールとしてカウントされます。

邪飛が発生する理由と状況

邪飛が発生する理由はさまざまですが、主に以下のような状況が考えられます:

-

打者のタイミングのずれ: ボールに対する打者のスイングタイミングが合わない場合、ボールがバットの芯を外れてファウル地域に飛んでしまうことがあります。特に高速な投球や変化球に対しては、この現象が起こりやすくなります。

-

スイングの角度: 打者がボールを打つ際のスイングの角度も邪飛の原因となります。上方向にスイングすると、ボールがファウルラインの外に飛びやすくなります。

-

ボールのコース: ピッチャーがボールをファウルゾーンに誘導するためのコースを狙う場合もあります。特に内角や外角の際どいコースに投げられたボールは、打者が打ちにくく、結果として邪飛になりやすいです。

邪飛と他のフライの違い

邪飛は他のフライといくつかの点で異なります。

ここでは、その違いを明確にします。

-

フェアフライ: フェアフライは、フェア地域内に飛んだフライボールのことを指します。フェア地域内でキャッチされればアウトになり、地面に落ちればヒットとなります。邪飛とは異なり、フェアフライは試合の進行に直接影響を与える結果が多いです。

-

ポップフライ: ポップフライは、打者が打ったボールが高く上がり、フェア地域内で短距離に落ちるフライのことを指します。通常、内野手がキャッチすることが多いです。ポップフライもフェア地域内でのプレーとなり、邪飛とは区別されます。

-

ラインドライブ: ラインドライブは、打球が低い弾道で速く飛ぶことを指します。これはフェア地域内での打撃結果を指し、邪飛とは異なり、守備側が対応する時間が少ないため、ヒットになる可能性が高いです。

このように、邪飛は野球において特定の状況で発生するフライボールであり、打者と投手の技術や戦術が大きく関わっています。

邪飛の理解は、野球の戦術やプレーの奥深さを知る上で重要です。

野球ファンや選手にとって、邪飛の意味やその発生条件を理解することは、試合をより楽しむための鍵となるでしょう。

邪飛が試合に与える影響

邪飛(じゃひ)は、野球の試合において試合の流れや結果に大きな影響を与えるプレーの一つです。

邪飛が発生することで、試合の展開が変わる場面は多々あります。

ここでは、邪飛が試合に与える具体的な影響について、邪飛が試合の流れを変えるケース、邪飛を戦略的に利用する方法、邪飛による試合の勝敗への影響の3つの観点から詳しく解説します。

邪飛が試合の流れを変えるケース

邪飛は試合の流れを大きく変える要素となります。

例えば、ランナーが得点圏にいる場合、邪飛によるアウトが試合の展開に直接影響を与えることがあります。

以下のようなケースが典型的です。

-

チャンスを逃す場面: ノーアウトやワンアウトでランナーがいる場面で、バッターが邪飛を打ち、守備側がこれをキャッチすると、ランナーは進塁できず、チャンスが減少します。このような場合、攻撃側は次の打者にプレッシャーがかかり、得点機会を逃すことがあります。

-

流れを変える守備のプレー: 守備側が難しい邪飛をキャッチすることで、試合の流れが変わります。特に、ファウルゾーンでのスライディングキャッチやダイビングキャッチは、チームの士気を高め、流れを変える重要なプレーとなります。

邪飛を戦略的に利用する方法

邪飛を戦略的に利用することで、チームの戦術を多様化させることができます。

以下に、いくつかの戦略的利用法を紹介します。

-

ピッチャーの配球戦略: 投手がバッターを邪飛に打ち取るために、内角や外角の際どいコースに投球することがあります。特に、ファウルゾーンを狙った高めのボールは、バッターにとって難しい球種となり、邪飛を誘発しやすいです。

-

バッティング戦略: バッターが意図的に邪飛を狙うことは少ないですが、ファウルでカウントを稼ぐために、一時的に邪飛を打つことがあります。これにより、投手に球数を投げさせ、疲労を誘う戦略が取られることがあります。

邪飛による試合の勝敗への影響

邪飛は、試合の勝敗に直接影響を与えることがあります。

以下に、具体的な影響例を挙げます。

-

重要なアウトの取得: 試合終盤で、1点差の場面での邪飛は、守備側にとって非常に重要なアウトとなります。特に、満塁や得点圏にランナーがいる状況での邪飛キャッチは、チームの勝利を大きく引き寄せるプレーとなります。

-

ミスによる失点: 一方で、邪飛がファウルゾーンで捕球できずに落とすことで、攻撃側に再度チャンスを与えることになります。これが原因で失点に繋がるケースもあり、守備側にとっては重大なミスとなります。

このように、邪飛は試合の流れや結果に大きな影響を与える要素です。

邪飛を戦略的に利用し、またその発生を防ぐための対策を取ることが、試合の勝敗を左右する重要なポイントとなります。

野球において、邪飛の理解とその対応は、チームの戦術やプレーの質を向上させるために欠かせない要素です。

PR Amazonで一番売れてる商品!

|

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) フェイスマスク スキンケア (1.CICA デイリースージングマスク) 新品価格 |

邪飛を防ぐための打撃技術

邪飛(じゃひ)を防ぐためには、正確な打撃技術が必要です。

邪飛は、バッターのスイングやタイミング、ボールの見極めによって大きく影響されます。

ここでは、邪飛を防ぐための基本的な打撃技術について詳しく解説します。

スイングの基本と邪飛防止

スイングの基本をマスターすることは、邪飛を防ぐための最初のステップです。

以下に、スイングの基本と邪飛防止のポイントを説明します。

-

正しいグリップ: バットの握り方が重要です。バットをしっかりと握り、手首を柔らかく保つことで、ボールに対する反応を素早く行えます。グリップが強すぎると、スイングが硬くなり、邪飛を引き起こしやすくなります。

-

スイングの軌道: スイングの軌道は、邪飛を防ぐために重要な要素です。理想的なスイングは、インサイドアウトの軌道で、ボールを押し出すようにスイングします。これにより、ボールがフェアゾーンに飛びやすくなり、邪飛のリスクが減少します。

-

バットの角度: バットの角度も邪飛防止に影響します。打球の角度が高すぎると、ファウルゾーンに飛びやすくなります。スイング時には、バットを水平に保ち、ボールに対して垂直に当てることが重要です。

ボールの見極めとタイミング

ボールの見極めと適切なタイミングでのスイングも、邪飛を防ぐための重要な要素です。

-

ボールの見極め: ボールの見極めは、ストライクゾーン内の球を確実に打つための技術です。ストライクゾーン外のボールに手を出すと、邪飛になりやすくなります。バッターは、ボールの回転や軌道をしっかりと見極め、ストライクゾーン内の球に集中することが必要です。

-

タイミングの取り方: 正しいタイミングでスイングすることが、邪飛を防ぐ鍵となります。早すぎるスイングや遅すぎるスイングは、バットの芯を外し、邪飛を誘発します。バッターは、ピッチャーの投球に合わせて適切なタイミングでスイングする練習を繰り返すことが重要です。

-

ボールを待つ姿勢: ボールを最後まで見る姿勢も大切です。焦ってスイングすると、ボールの芯を外してしまうことが多くなります。落ち着いてボールを引きつけ、適切なタイミングでスイングすることで、邪飛のリスクを減らすことができます。

プロ選手に学ぶ邪飛防止のコツ

プロ選手の技術から学ぶことも、邪飛防止に役立ちます。

以下に、プロ選手の打撃技術から得られるコツを紹介します。

-

バリー・ボンズのスイングメカニクス: バリー・ボンズは、そのスイングメカニクスで知られています。彼は、スイングの始動が非常にスムーズで、バットを最後までボールに向けてスイングします。これにより、打球がフェアゾーンに飛びやすくなります。

-

イチローのコンタクトヒッティング: イチローは、コンタクトヒッティングの技術で多くのヒットを打っています。彼は、バットコントロールに優れ、ボールを芯で捉えることに長けています。この技術は、邪飛を防ぐために非常に有効です。

-

大谷翔平のフレキシブルなスイング: 大谷翔平は、柔軟なスイングで知られています。彼は、ボールの軌道に合わせてスイングを調整し、適切なタイミングでバットを振ることで、邪飛を防いでいます。

このように、邪飛を防ぐためには、スイングの基本をマスターし、ボールの見極めとタイミングを適切に取ることが重要です。

さらに、プロ選手の技術から学ぶことで、より効果的な打撃技術を身につけることができます。

野球の打撃技術を向上させるために、これらのポイントを意識して練習することが大切です。

守備側から見た邪飛の対応策

邪飛(じゃひ)は、守備側にとっても重要なプレーの一つです。

守備側が邪飛をうまく処理することで、試合の流れを有利に進めることができます。

ここでは、守備側から見た邪飛の対応策について、基本技術、フィールディングの位置取りと動き方、実際の試合での対応例を詳しく解説します。

邪飛キャッチの基本技術

邪飛をキャッチするためには、いくつかの基本的な技術が必要です。

これらの技術を身につけることで、守備の精度を高め、試合でのミスを減らすことができます。

-

キャッチングフォーム: 邪飛をキャッチする際のフォームは非常に重要です。基本的には、グラブを両手で支えるようにし、目でボールを追いながらキャッチすることが求められます。肩の力を抜き、柔軟に動けるようにしておくことが大切です。

-

フットワーク: 邪飛のキャッチには、素早いフットワークが欠かせません。打球の方向に素早く反応し、適切な位置に移動するためのステップワークを日頃から練習しておく必要があります。特に、後方への移動やサイドステップは重要な技術です。

-

視線の固定: ボールをキャッチする際には、視線をしっかりと固定し、ボールから目を離さないことが重要です。特に高く上がった邪飛の場合、風や照明の影響を受けやすいため、視線をしっかりと保つことがキャッチの成功につながります。

フィールディングの位置取りと動き方

邪飛をキャッチするためには、適切な位置取りと動き方も重要です。

これにより、効率的にボールに対応することができます。

-

ポジショニング: 守備位置の取り方は、打者の打撃傾向やピッチャーの投球スタイルに応じて変えることが重要です。ファウルゾーンでのプレーが多い場合、守備位置を調整しておくことで、邪飛への対応がスムーズになります。

-

コミュニケーション: 守備陣同士のコミュニケーションも欠かせません。特に、インフィールドとアウトフィールドの間での邪飛キャッチにおいては、お互いに声を掛け合い、どちらがキャッチするかを明確にすることが重要です。これにより、衝突やミスキャッチを防ぐことができます。

-

ボールへのアプローチ: 邪飛に対しては、ボールの軌道を正確に予測し、効率的なルートでアプローチすることが求められます。斜めからアプローチするよりも、できるだけボールに対して正面から向かうことが安定したキャッチにつながります。

実際の試合での邪飛対応例

実際の試合での邪飛対応は、基本技術とポジショニングを活用して行われます。

ここでは、いくつかの具体的な例を紹介します。

-

メジャーリーグの名場面: メジャーリーグでは、外野手がフェンス際で見事に邪飛をキャッチするシーンが多く見られます。これには、フェンスの位置を把握し、危険を回避しつつキャッチする技術が求められます。

-

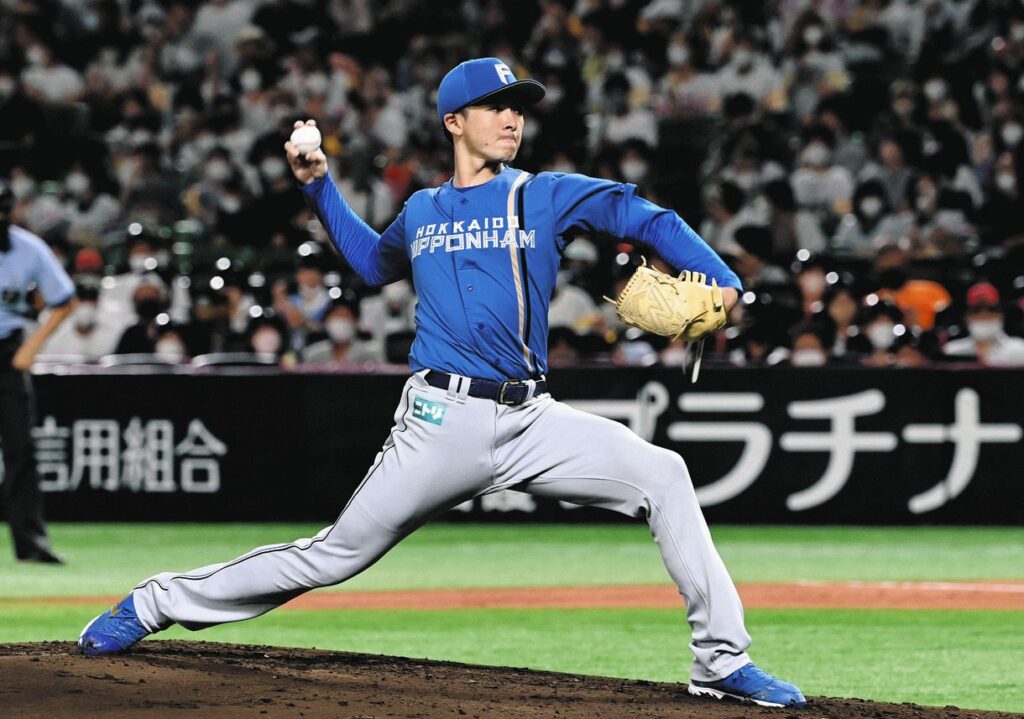

日本プロ野球でのプレー: 日本プロ野球でも、内野手がダグアウト近くでの邪飛をキャッチする場面があります。狭いスペースでのキャッチには、素早い反応と高い集中力が必要です。

-

重要な試合での決定的プレー: 例えば、プレーオフや決勝戦などの重要な試合で、守備側が邪飛をキャッチしてアウトを取ることは、試合の流れを大きく変える重要なプレーとなります。これには、守備の基本技術と試合経験が大きく関与します。

このように、邪飛を防ぐための守備技術は、基本技術からポジショニング、実際の試合での対応まで多岐にわたります。

守備側がこれらの技術を駆使することで、試合を有利に進めることが可能です。

邪飛対応の練習を積み重ね、試合での成功につなげましょう。

PR

有名な邪飛の事例とその教訓

野球の試合において、邪飛(じゃひ)は時に試合の流れを劇的に変える瞬間となります。

ここでは、メジャーリーグと日本プロ野球での有名な邪飛の事例、そして邪飛が生んだ劇的な瞬間とその教訓について詳しく解説します。

メジャーリーグでの邪飛の名シーン

メジャーリーグ(MLB)では、多くの記憶に残る邪飛のシーンがあります。

これらのシーンは、試合の結果を大きく左右し、野球ファンの間で語り継がれています。

-

デレク・ジーターのダイビングキャッチ: ニューヨーク・ヤンキースのデレク・ジーターが、2004年のレッドソックス戦で見せたダイビングキャッチは、その後も語り継がれる名シーンです。フェンス際での難しい邪飛をキャッチし、ファウルゾーンでのプレーの重要性を示しました。このプレーは、守備の技術と勇気を象徴するものです。

-

デビッド・ライトのキャッチ: ニューヨーク・メッツのデビッド・ライトが、2005年に見せた背面キャッチも有名です。ファウルゾーンでの不規則な飛球に対して、背面でキャッチするという驚異的なプレーを見せました。このシーンは、予測不能なボールに対する柔軟な対応力の重要性を教えてくれます。

日本プロ野球での邪飛の名シーン

日本プロ野球(NPB)でも、多くの名シーンが生まれています。

これらのプレーは、試合の展開を大きく左右し、ファンに深い印象を残しています。

-

イチローのファウルキャッチ: イチローがオリックス・ブルーウェーブ時代に見せたファウルキャッチは、今でもファンの間で語り継がれています。守備範囲の広さとスピードを生かして、観客席に飛び込むようにキャッチしたシーンは、観客の喝采を浴びました。このプレーは、常にボールに対して全力で向かう姿勢の重要性を教えてくれます。

-

松井秀喜の決定的キャッチ: 巨人時代の松井秀喜が見せたファウルキャッチも有名です。フェンスに激突しながらもキャッチを成功させ、試合の流れを変えました。このシーンは、守備における決断力と強い精神力の重要性を示しています。

邪飛が生んだ劇的な瞬間とその教訓

邪飛は、試合の劇的な瞬間を生み出すことが多く、その中には重要な教訓が含まれています。

-

チャンピオンシップでの決定的瞬間: 2001年のアメリカンリーグ・チャンピオンシップシリーズ(ALCS)で、ニューヨーク・ヤンキースのデレク・ジーターが見せたファウルゾーンでのプレーは、試合の勝敗を分けました。守備の技術と冷静な判断が重要な局面での成功に繋がった例です。

-

ワールドシリーズでのドラマ: 2011年のワールドシリーズ第6戦で、セントルイス・カージナルスのデビッド・フリースが見せたファウルキャッチは、延長戦での劇的な勝利に貢献しました。このプレーは、集中力と決して諦めない精神の重要性を示しています。

このように、有名な邪飛の事例は、守備の技術と精神力の重要性を教えてくれます。

メジャーリーグや日本プロ野球での名シーンを通じて、守備の奥深さとその魅力を再認識することができます。

邪飛に対する正しい理解と対応策を学ぶことで、試合の勝敗を左右する重要なプレーを成功させることができるでしょう。

邪飛に対するルールと判定

野球において、邪飛(じゃひ)は試合の展開に大きな影響を与えるプレーの一つです。

邪飛に関するルールや判定基準を正しく理解することは、選手や観客にとって重要です。

ここでは、邪飛に関する公式ルールの解説、判定基準と審判の役割、そして邪飛に関するよくある誤解とその解消法について詳しく解説します。

邪飛に関する公式ルールの解説

邪飛に関する公式ルールは、野球の基本的なルールの一部として設定されています。

以下に、主なルールを解説します。

-

ファウルボールの定義: 邪飛は、フェア地域外に飛んだフライボールを指します。ホームプレートから伸びるファウルラインの外側に飛んだボールが、地面に触れる前にキャッチされた場合、それは邪飛としてアウトが成立します。

-

アウトの成立条件: 邪飛がアウトになるためには、守備選手がボールをフェンスや他の障害物に触れずにキャッチする必要があります。ファウルゾーンでキャッチすることができれば、そのプレーはアウトとして記録されます。

-

ファウルキャッチの特殊条件: もし邪飛がフェンスやスタンドに入り込む前にキャッチされた場合、それもアウトとなります。ただし、観客席に入ったボールを観客がキャッチする場合、そのプレーは無効となり、邪飛としてのアウトは成立しません。

邪飛の判定基準と審判の役割

邪飛の判定は、審判の判断に大きく依存します。

審判は、邪飛が発生した際にいくつかの基準に基づいて判定を行います。

-

ボールの軌道と位置: 審判は、ボールの飛んだ位置と軌道を確認します。ファウルラインの外側にボールが飛び、地面に触れる前にキャッチされた場合、それが邪飛としてアウトとなります。

-

キャッチの正確性: 邪飛がアウトとなるためには、守備選手が正確にキャッチする必要があります。審判は、守備選手のキャッチが確実であるかを確認し、キャッチが成立したかどうかを判断します。

-

フィールド内外の判定: ボールがフェンスや観客席に入った場合、審判はそのプレーがフィールド内で行われたか、フィールド外で行われたかを判定します。この判定により、アウトの成立が決まります。

邪飛に関するよくある誤解とその解消法

邪飛に関するルールには、よくある誤解が存在します。

ここでは、その誤解と解消法を紹介します。

-

誤解: 邪飛は全てファウル扱い: 多くの人が邪飛を全てファウル扱いすると思いがちですが、守備選手がキャッチした場合、それはアウトとなります。この点を理解することで、邪飛のルールを正しく認識できます。

-

誤解: フェンスを越えたボールは全てアウト: 邪飛がフェンスを越えた場合、観客がボールに触れた時点でプレーは無効となります。この場合、邪飛としてのアウトは成立しません。

-

誤解: 邪飛のキャッチは簡単: 実際には、邪飛のキャッチは難易度が高いプレーです。特にファウルゾーンでのキャッチには、守備選手の高い技術と集中力が求められます。この点を理解することで、守備の重要性と難しさを認識できます。

このように、邪飛に関するルールと判定基準を正しく理解することで、試合の流れや結果に対する影響をより深く理解することができます。

審判の役割も重要であり、適切な判定が試合の公平性を保つために欠かせません。

邪飛に関する誤解を解消することで、野球のルールを正確に理解し、試合をより楽しむことができるでしょう。

邪飛に関連する用語と戦略

邪飛(じゃひ)は、野球のプレーにおいて試合の流れや戦略に大きな影響を与える要素の一つです。

邪飛に関連する用語や戦略を理解することで、試合の展開をより深く理解し、効果的なプレーを実現することができます。

ここでは、フライボールとポップフライの違い、ライナーとの比較と戦略的利用、邪飛を活用する新しい打撃戦略について詳しく解説します。

フライボールとポップフライの違い

野球におけるフライボールとポップフライは、いずれも打者が打ったボールが空中に上がる打撃の一種ですが、その性質とプレーに与える影響は異なります。

-

フライボール: フライボールは、バットに当たったボールが高く上がり、アウトフィールド(外野)に飛んでいく打球です。フライボールは通常、外野手によってキャッチされることが多く、守備側のプレーとして重要な要素となります。フライボールがヒットになると、打者は通常複数ベースを進むことができます。

-

ポップフライ: ポップフライは、打者がバットに当てたボールが急激に高く上がり、インフィールド(内野)に落ちる打球です。ポップフライは通常、内野手によって簡単にキャッチされるため、アウトになる可能性が高いです。打者がポップフライを打つことは、通常、守備側にとって有利な状況を作り出します。

ライナーとの比較と戦略的利用

ライナーは、フライボールやポップフライとは異なり、速く低い軌道で飛ぶ打球を指します。

ライナーは、守備側の反応時間を短縮し、ヒットになる可能性が高い打撃です。

-

ライナーの特性: ライナーは、地面に対してほぼ水平に飛ぶ打球で、フェアゾーンに落ちると非常に高い確率でヒットになります。守備側は、ライナーを捕球するためには素早い反応と正確なポジショニングが必要です。

-

戦略的利用: 打者がライナーを打つことを意識することで、攻撃の効率を高めることができます。特にランナーが得点圏にいる場合、ライナーは得点を奪うための効果的な打撃となります。一方、守備側はライナーに対する対策として、守備位置の調整や反応速度の向上を図る必要があります。

邪飛を活用する新しい打撃戦略

邪飛は、通常守備側にとって有利なプレーとされますが、これを戦略的に利用する方法もあります。

以下に、新しい打撃戦略の一例を紹介します。

-

ボールをファウルで粘る: 打者が意図的にファウルボールを打つことで、投手に対して球数を投げさせ、疲労を誘発する戦略があります。特にカウントが悪い状況では、打者はファウルで粘り、投手のミスを誘うことが重要です。

-

プレッシャーを与える: ファウルゾーンに飛ぶ邪飛が多い場合、守備側にプレッシャーを与えることができます。特にファウルゾーンでのキャッチが難しい球場では、この戦略が効果を発揮します。打者は、ファウルゾーンに打球を飛ばし続けることで、守備側の集中力を削ぐことができます。

-

ピッチャーを揺さぶる: 邪飛を狙うことで、ピッチャーを心理的に揺さぶることができます。ファウルで粘る打者に対して、ピッチャーはストライクゾーン内に投球を強いられ、その結果ミスショットを誘発しやすくなります。

このように、邪飛に関連する用語や戦略を理解することで、試合の展開を有利に進めることが可能です。

フライボールとポップフライ、ライナーの違いやそれぞれの戦略的利用法を理解し、邪飛を活用する新しい打撃戦略を実践することで、野球のプレーの幅が広がります。

これらの知識を活用し、より効果的なプレーを目指しましょう。